Il design è una disciplina onnicomprensiva delle numerose attività umane che utilizzano il progetto per realizzare prodotti, offrire servizi, produrre comunicazione, risolvere problemi, con una intenzionale valenza estetica ed una produzione seriale di tipo industriale.

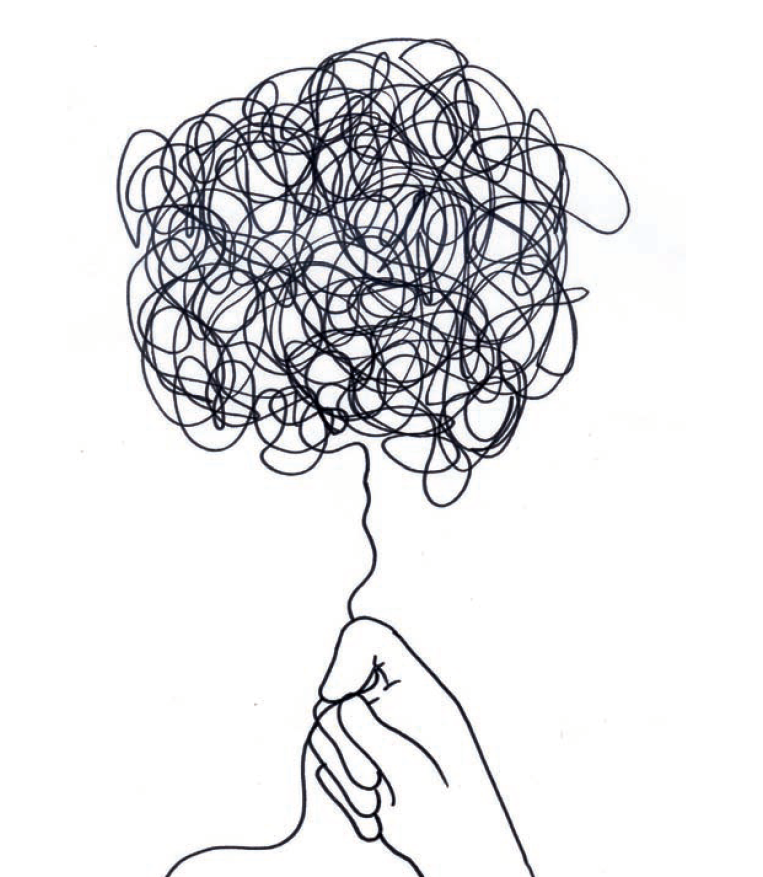

Ma proprio perché il progetto ha raggiunto dimensioni le cui interconnessioni con altri saperi sono ormai talmente indistinte, fatalmente interdipendenti e fuse in un agire metodologico affine, il design è una attività che si pratica nell’area dell’indistinto, in una dimensione disciplinare sfocata dentro un inseparabile insieme di competenze.

I confini del design si sovrappongono a molte altre aree della scienza, delle arti visive, del marketing e della comunicazione, creando un’area di interconnessione che sfoca ogni specifica “purezza” disciplinare.

Il design necessita tuttavia di un itinerario di filiera che inizia da un’idea, elabora un progetto che prevede un processo di produzione industriale, che presuppone una vendita e un consumo, inteso tanto nel senso economico, quanto nella semplice fruizione e dell’uso.

Il punto cruciale, però, è che ancor prima di essere una disciplina “solida” e “accademica”, il design è diventato “fluido”, “liquido” (Manzini, 2004: 17), proprio nel senso che ne suggerisce Bauman e che auspica Morin: uno stato di costante incertezza e di costante revisione dei paradigmi metodologici, comportamentali, delle procedure e delle prassi operative, e dunque, anche per Manzini, il design è multiverso, “esprime un’idea di un sistema complesso, al tempo stesso unitario e molteplice” (Manzini, 2004: 13), che è frutto della rottura delle barriere disciplinari.

È solo da qualche lustro che il design è presente nelle istituzioni accademiche, quando sono comparsi in Italia, i primi corsi di laurea (anni Novanta, al Politecnico di Milano), in disegno industriale e, conseguentemente, si sono configurate le Faculty, con quel che ne consegue, dal familismo alla prossimità, ma che, nel bene e nel male, hanno prodotto una nuova generazione di studiosi professionali.

In definitiva vi è una richiesta progressiva e misurabile di aumento della qualità, di efficienza delle performance (anche nelle attività di servizio pubblico ed in quelle non profit), ma vi è anche una crescita della instabilità. L’accresciuta trasparenza del mercato richiede una competenza sempre più spinta per gestire i processi, con una continua riduzione dei tempi di risposta alle sollecitazioni indotte dalle trasformazioni.

L’abbassamento delle barriere di ingresso nei nuovi business dell’era digitale, induce una competitività che diventa sempre più aggressiva e turbolenta.

La velocità di accelerazione del cambiamento e delle tecniche, delle procedure e dei modelli di comunicazione, l’interconnessione, ovvero la possibilità di accedere ad una massa pressoché infinità di informazioni, in una dimensione in cui tutti possono comunicare con tutti, l’immaterialità vale a dire la valorizzazione della componente intangibile di prodotti e servizi, hanno creato una dimensione veramente nuova. Si tratta di una zona indistinta di fusione delle aree di confine tra saperi, metodologie e tecnologie che due economisti americani, Stan Davis e Cristopher

Meyer (1999), hanno definito: “Blur, la zona indistinta dell’economia interconnessa”.

Ma il blur è parte della complessità e questa “si presenta – come diceva Morin a tale proposito – come difficoltà e come incertezza, non come chiarezza e come risposta”(Morin, 1985), non è facile definire cosa sia esattamente il blur, anche i nostri autori, infatti, con radicale pragmatismo, sconsigliano una sua definizione.

Blur non è una semplice zona nella quale la sovrapposizione dei temi, degli argomenti, delle discipline, determina un’area indistinta. Il blur è presente ovunque anche nella smaterializzazione e destrutturazione delle discipline tradizionali. “Nel nuovo mondo di blur, prodotti e servizi si confondono. I compratori vendono e i venditori comprano. Le tradizionali catene del valore si sono trasformate in intricate ragnatele economiche. Le case sono diventate uffici. Non c’è più una linea di demarcazione netta tra struttura e processo, tra possedere e usare, tra conoscere e apprendere, tra reale e virtuale. La distinzione tra lavoratore e datore di lavoro è sempre più labile” (Davis, Meyer, 1999: 15).

Anche la traduzione di blur è improbabile, significa appunto qualcosa come indistinto, sfocato. È un termine usato nel software di elaborazione delle immagini, e per il rendering di scene in 3D. Gli oggetti ed i personaggi vengono sfocati in modo variabile a seconda del piano su cui si trovano. Il termine viene anche utilizzato nei videogiochi per dare l’impressione del movimento (motion blur).

Si pensi, ad esempio, come è cambiato il disegno dall’avvento del personal computer in poi e come convivano quelle che una volta chiamavamo le tecniche miste, con il trattamento digitale dei semilavorati creativi. Quando un illustratore elabora un primo bozzetto che viene successivamente digitalizzato tramite uno scanner e poi ulteriormente rielaborato al computer, tanto da produrre una tecnica che percorre l’asse naturale-digitale, ci si trova in presenza di un prodotto che non è più naturale e non è del tutto digitale.

Si pensi ancora ai ruoli professionali, di frontiera, ricoperti da designer che operano nella zona indistinta tra il marketing ed il design, nella preziosa funzione di raccordo tra due aree di competenze – spesso conflittuali – così diverse, che devono il successo del prodotto proprio alla capacità di integrazione. Il marketing spinge per individuare – e centrare al meglio – il profilo psicografico del target al quale è destinato il prodotto; il design tenta di individuare gli spazi, gli interstizi a volte, di trasgressione creativa di matrice estetico-anarcoide. L’area di frontiera tra questi, saperi, indistinta e immateriale, indefinita e fluttuante, è il blur.

Estratto da: Grimaldi. P., Blur design. Il branding invisibile, Fausto Lupetti Editore (seconda ed) 2019

Ne parlerà il Prof a Milano, presso l’AIAP il 5 febbraio, assieme ad Anty Pansera (critico e storico del design), Luciano Galimberti (il presidente ADI ) e Marco Tortoioli Ricci ( presidente AIAP).